L’Acadie terre de courage - L’histoire méconnue d’un peuple francophone en Amérique

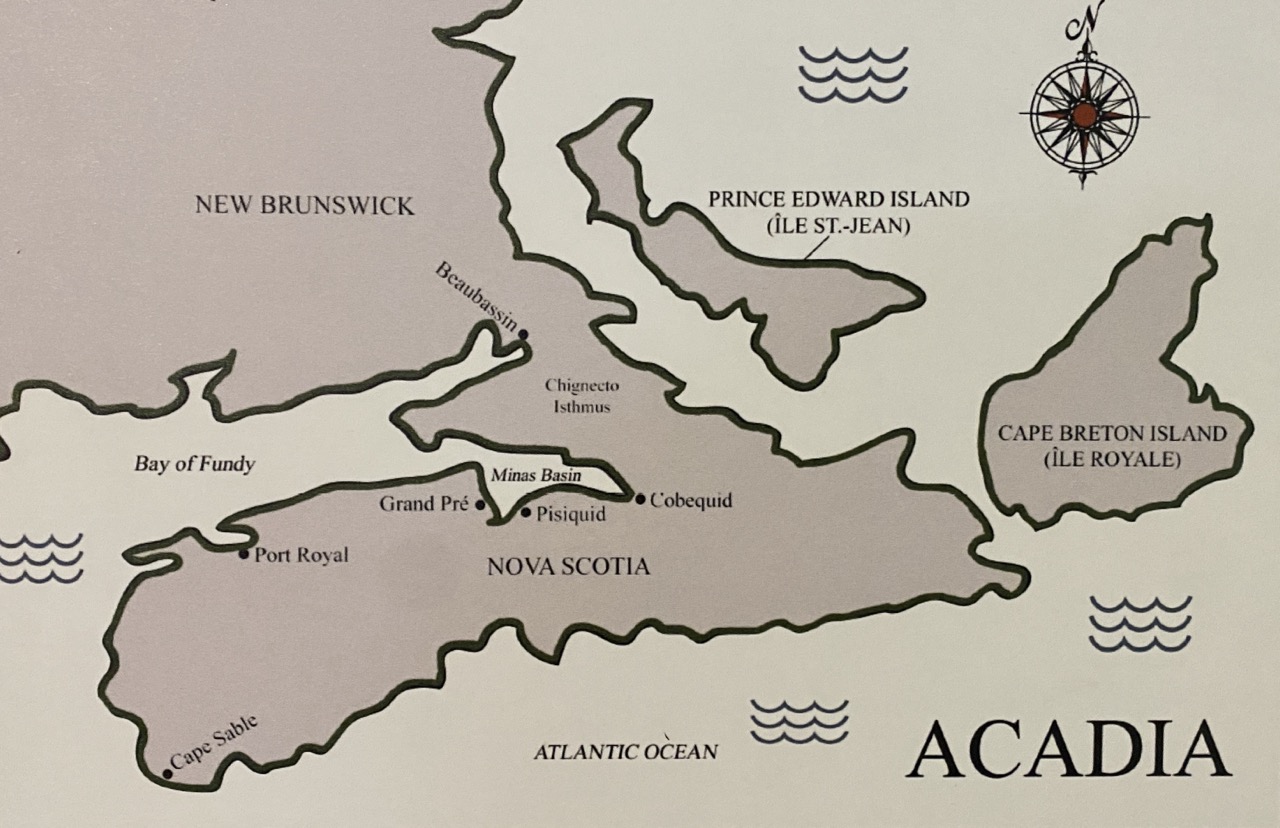

L’Acadie fut fondée en 1604 par Pierre Dugua de Mons, lieutenant général français missionné par le roi Henri IV. Ce lieutenant quitte la France avec 120 hommes et établit la première colonie française sur le sol de l’Amérique du Nord. Les premières années furent difficiles. Mais, à partir de 1632, un effort plus soutenu de la France y amena de nombreuses familles.

De nos jours, les Acadiens sont présents dans plusieurs régions du Canada, ainsi qu’aux États-Unis (en Louisiane) et en Europe. Cependant, c’est dans les provinces maritimes du Canada que leur présence est la plus forte, en particulier au Nouveau-Brunswick (où ils forment environ un tiers de la population), en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Ces trois provinces constituent le cœur historique et culturel de l’Acadie moderne, où la langue française et les traditions acadiennes restent bien vivantes.

Préface

Au fil de nos visites dans les musées de Louisiane et dans les provinces (ex-Acadie) du Canada, mais aussi nos nombreuses lectures, nous avons rassemblé des informations, écouté des récits et pris le temps de mieux comprendre cette histoire passionnante mais tellement douloureuse sur le peuple Acadien.

Travail de filage du coton-Musée de Vermillion-Louisiane

Travail de filage du coton-Musée de Vermillion-Louisiane

Ce modeste travail est né de notre curiosité et de notre désir de transmettre une part de cette histoire de France. Nous ne sommes pas historiens, seulement des passionnés, et il est possible que certaines imprécisions ou erreurs aient pu s’y glisser. Si c’est le cas, nous vous prions de nous en excuser.

Nous espérons toutefois que ces lignes sauront éveiller votre intérêt et rendre hommage à celles et ceux qui ont façonné cette histoire.

A partir de 1604

Les premiers Acadiens sont les descendants de colons français venus s’établir en Amérique du Nord à partir de 1604.

Cette année là, 120 français (dont Pierre Dugua de Mons, et Samuel Champlain) sont arrivés par bateau pour peupler, cultiver et fortifier les terres françaises d’Acadie.

Pierre Dugua de Mons

Pierre Dugua de Mons

Arrivée de Samuel de Champlain-fondateur de Quebec city en 1608

Arrivée de Samuel de Champlain-fondateur de Quebec city en 1608

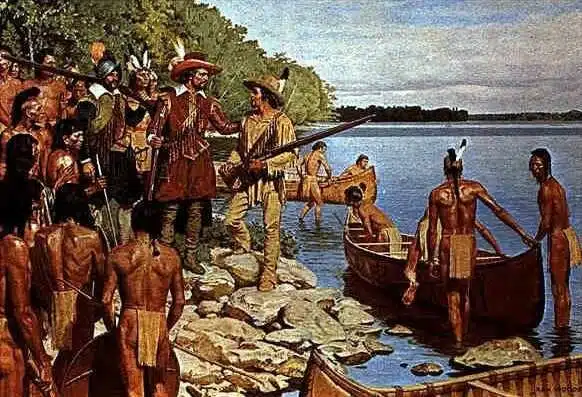

Ces colons étaient des fermiers, cultivaient la terre et vivaient en paix notamment avec le peuple autochtone, les Micmacs.

Cette première grande alliance conclue Français et Autochtones

Cette première grande alliance conclue Français et Autochtones

Le premier hiver fut très froid et le Scorbut aidant, seul 46 colons ont survécu. A Port-Royal (aujourd’hui dans la province de Nouvelle-Ecosse), où ces colons se sont abrités pour passer le second hiver, deviendra le véritable berceau de l’Acadie. Ils deviennent des habitants relativement prospères.

Musée du fort de Louisbourg-Nouvelle Ecosse

Musée du fort de Louisbourg-Nouvelle Ecosse

L’intérieur d’une maison canadienne à cette époque : simple, rustique, mais guère différent d’un foyer paysan de la ruralité française, si ce n’est la rigueur (et longueur) toute particulière des hivers…

L’intérieur d’une maison canadienne à cette époque : simple, rustique, mais guère différent d’un foyer paysan de la ruralité française, si ce n’est la rigueur (et longueur) toute particulière des hivers…

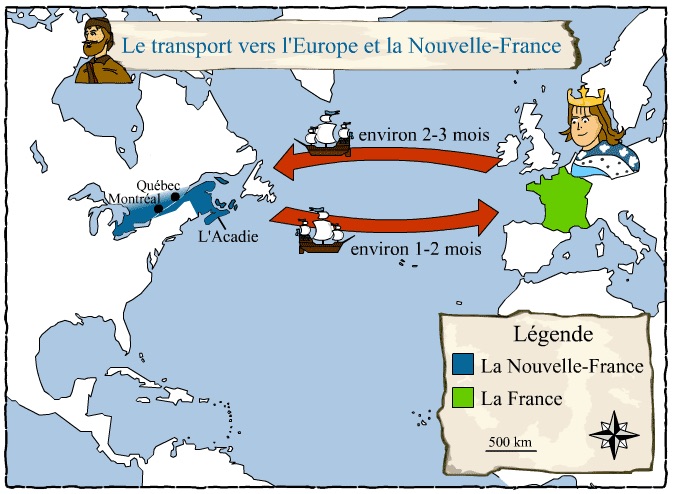

Pour exemple, en 1621, 800 navires allaient et venaient d’Acadie en France pour la pêche à la morue et la traite des fourrures.

Malheureusement, l’Acadie est l’objet de batailles incessantes entre les français et les britanniques qui veulent de part et d’autre contrôler ce territoire stratégiquement situé entre la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-France. Les Acadiens vivent donc tantôt sous le contrôle français, tantôt sous celui des britanniques.

La Nouvelle-France et les territoires des colonies voisines, vers le milieu du XVIIe siècle

La Nouvelle-France et les territoires des colonies voisines, vers le milieu du XVIIe siècle

En 1632, lorsque l’Acadie eut été de nouveau cédée par les britanniques à la France par le traité de Saint Germain en l’haye, de nombreuses familles en provenance de Bretagne, Normandie et des Tourangeaux dont Nicolas Denys, commerçant français arrivent en Acadie (confère l’article du 1er juillet 2025 sur la pêche à la morue).

Aussi, le nouveau gouverneur de l’Acadie, Isaac de Razilly, prit des volontaires paysans catholiques venant des environs de La Chaussée, ville dans une région pauvre et rurale située dans le Centre-Ouest de la France (près de Chatellerault dans la Vienne) pour peupler l’Acadie.

Depuis la fondation du premier établissement en Acadie en 1604 jusqu’à la signature du Traité d’Utrecht en 1713 (la France perd définitivement l’Acadie à l’Angleterre) la colonie a changé de mains sept fois entre la France et l’Angleterre.

Certains Acadiens continuent cependant de l’habiter jusqu’en 1755. D’autres familles acadiennes choisissent d’émigrer, dans les années 1720, sur l’île Saint-Jean (aujourd’hui l’île du prince Edouard), territoire qui se trouve toujours sous le contrôle de la France, à cette époque.

Le serment d’allégeance

En 1729-1730, une poignée d’Acadiens prêtent serment d’allégeance. À l’époque, le gouverneur Philipps se déplace dans les villages acadiens pour administrer le serment d’allégeance aux hommes. le gouverneur Philipps promet verbalement aux Acadiens qu’ils pourront rester neutres lors des prochains conflits entre l’Angleterre et la France, mais il omet d’inscrire cette mention dans la copie du serment signé qu’il envoie en Angleterre.

Le serment d’allégeance

Le serment d’allégeance

En fin de compte, seulement 591 personnes signent le serment, généralement au moyen d’une croix qui, croient-ils, assure leur neutralité lors d’éventuels conflits.*

Le Grand Dérangement de 1755 à 1763 : l’histoire d’un peuple déraciné

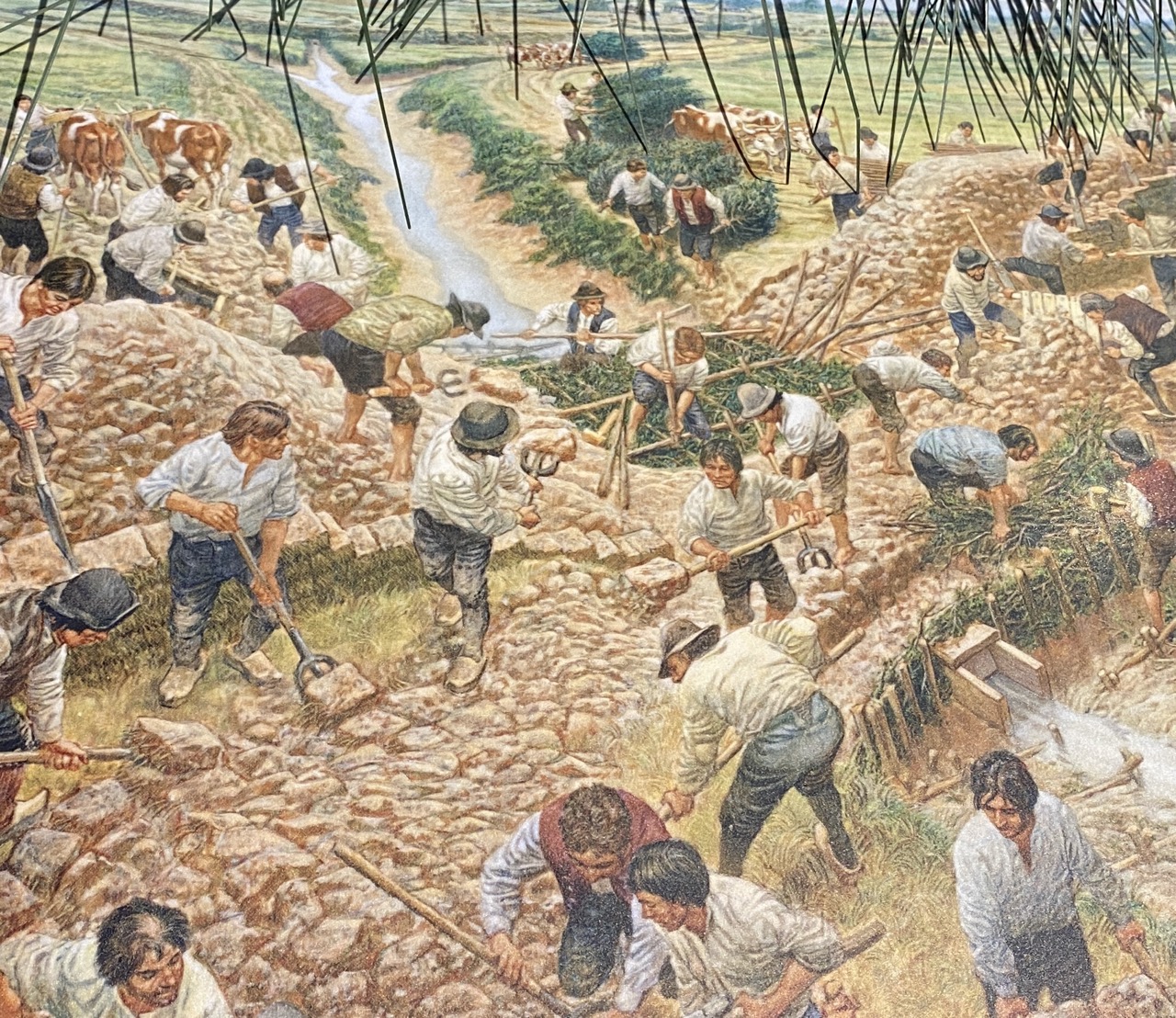

Les Acadiens, descendants de colons français venus s’établir au XVIIe siècle sur les terres de la Nouvelle-France, avaient bâti en 120 ans environ, une société stable, agricole, autonome et profondément enracinée.

Des Acadiens construisant une digue à Grand Pré

Des Acadiens construisant une digue à Grand Pré

Mais cette paix fut brisée en 1755, à la veille de la guerre de Sept Ans, lorsque l’Empire britannique décida de déporter les Acadiens. Contrariées par la neutralité des Acadiens qui refusent de prêter serment sans condition à la Couronne, les forces britanniques enclenchent le « Grand Dérangement ».

Le 40° bataillon des Grenadiers était la compagnie d’élite du premier régiment britannique

Le 40° bataillon des Grenadiers était la compagnie d’élite du premier régiment britannique

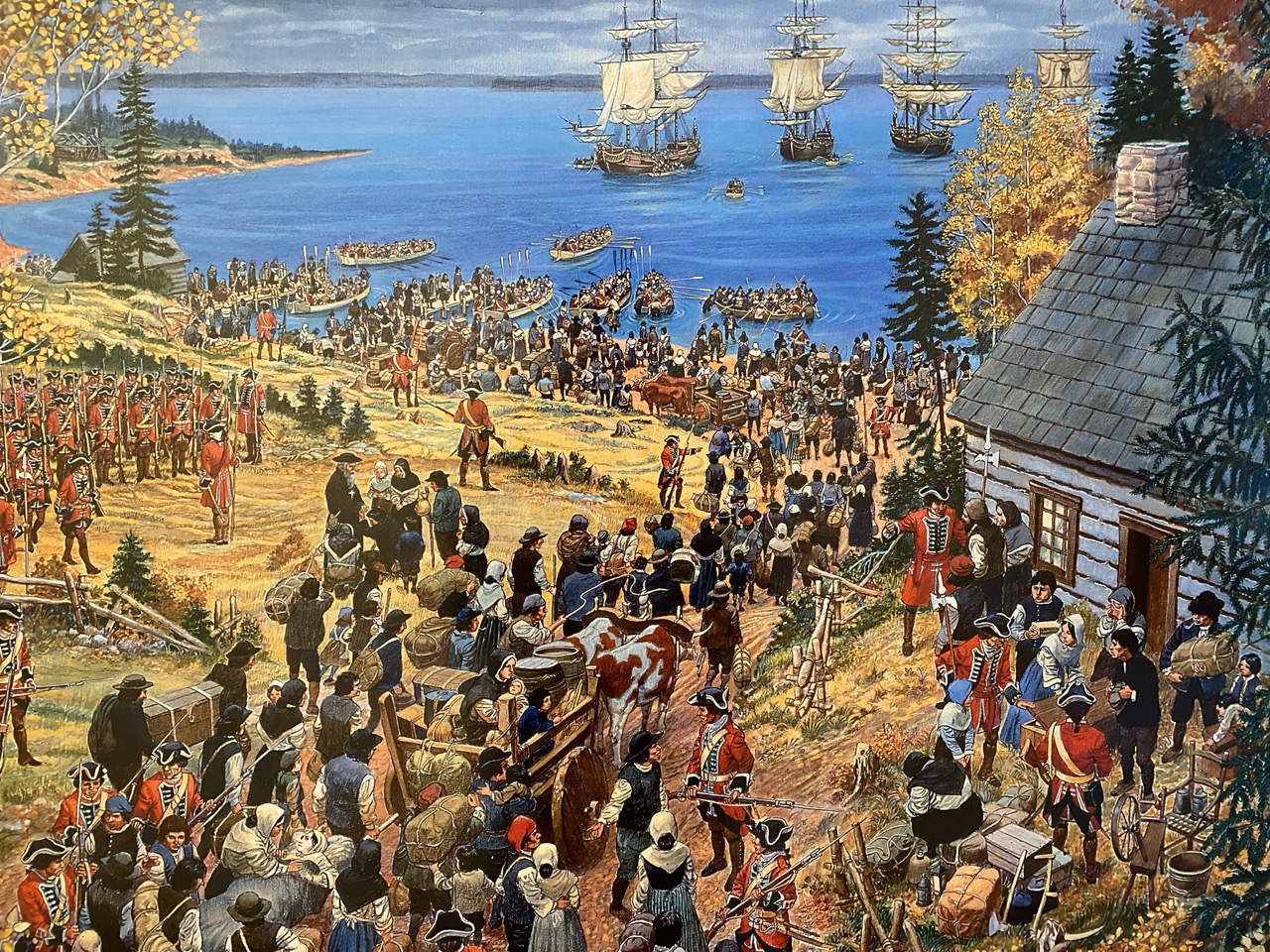

Reproduction d’une peinture de l’expulsion des Acadiens de l’île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard)

Reproduction d’une peinture de l’expulsion des Acadiens de l’île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard)

Cette opération militaire et politique, marquera l’un des épisodes les plus douloureux de l’histoire de la francophonie en Amérique.

1755 : le début d’un déracinement

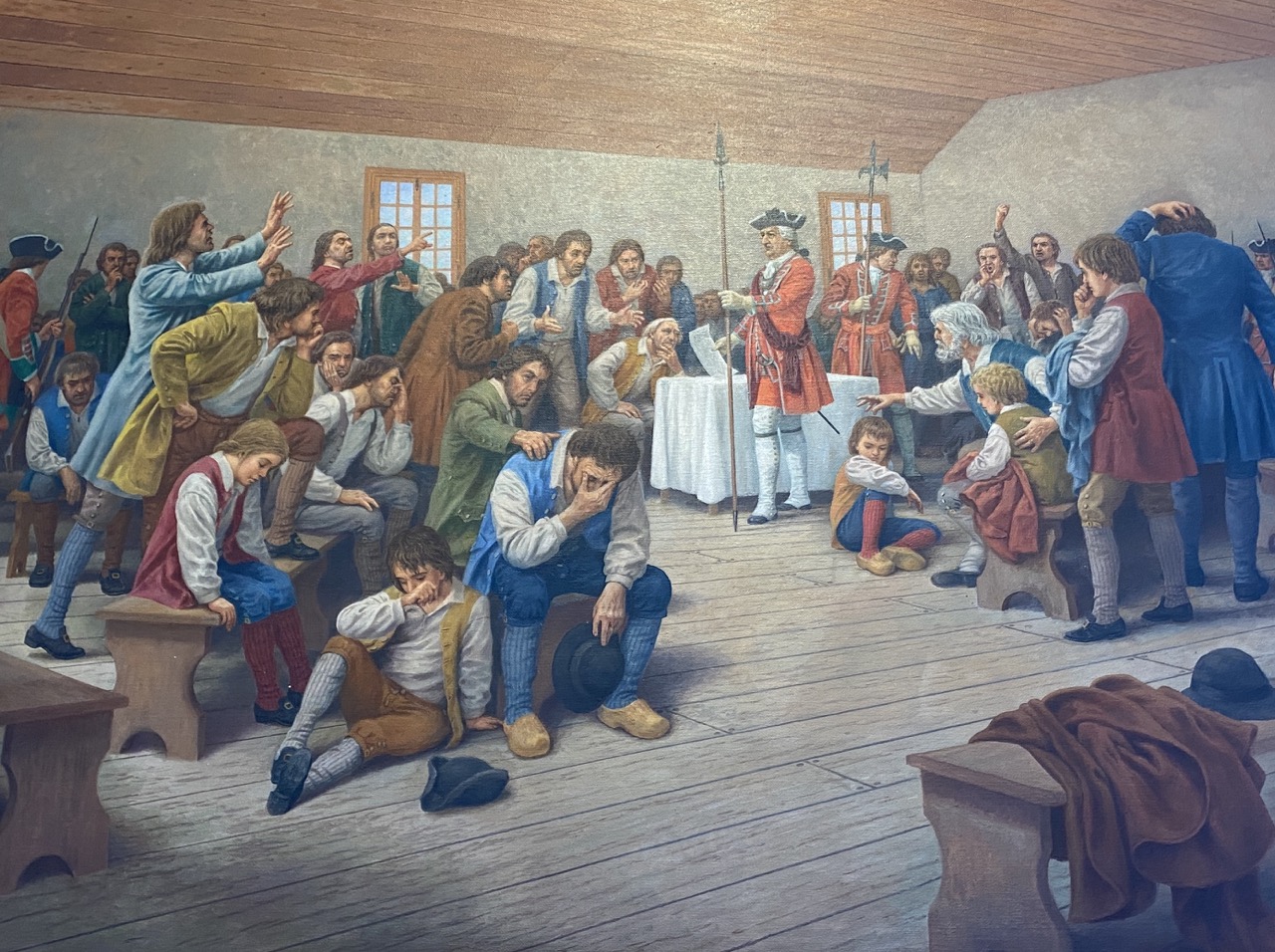

Tout commence à Grand-Pré, en Nouvelle-Écosse. Des soldats britanniques convoquent les chefs de famille, sous prétexte d’une réunion. Une fois rassemblés dans l’église, ils sont faits prisonniers.

A l’intérieur de l’église paroissiale à Grand-Pré, le 5 septembre 1755 à 15 heures, les hommes et les garçons âgés d’au moins dix ans entendent pour la première fois qu’eux et leurs familles seront déportés…

A l’intérieur de l’église paroissiale à Grand-Pré, le 5 septembre 1755 à 15 heures, les hommes et les garçons âgés d’au moins dix ans entendent pour la première fois qu’eux et leurs familles seront déportés…

Leurs familles sont ensuite regroupées de force et embarquées sur des navires vers des destinations inconnues.*

C’est le premier embarquement de familles acadienne de la région des Mines à bord de navires qui les transporteront loin des foyers et des terres de leurs ancêtres. Des scènes semblables se déroulent partout en Nouvelle-Écosse en 1755 - Les déportations continueront encore pendant sept ans.

C’est le premier embarquement de familles acadienne de la région des Mines à bord de navires qui les transporteront loin des foyers et des terres de leurs ancêtres. Des scènes semblables se déroulent partout en Nouvelle-Écosse en 1755 - Les déportations continueront encore pendant sept ans.

Plus de 10 000 Acadiens sont ainsi arrachés à leurs terres, à leurs maisons, à leurs cimetières, souvent séparés de leurs proches. Les maisons sont brûlées, les récoltes détruites, les églises profanées.

1755 - Afin de dissuader les Acadiens et les Acadiennes de revenir, on incendie leurs villages. Les maisons, les granges, les moulins et d’autres bâtiments sont réduits en cendres, ne laissant que peu de traces des Acadiens et des Acadiennes qui y vivaient depuis plus d’un siècle.

1755 - Afin de dissuader les Acadiens et les Acadiennes de revenir, on incendie leurs villages. Les maisons, les granges, les moulins et d’autres bâtiments sont réduits en cendres, ne laissant que peu de traces des Acadiens et des Acadiennes qui y vivaient depuis plus d’un siècle.

Naufrages, famines, exils forcés

Les conditions de déportation sont inhumaines. Entassés sur des bateaux surchargés, les Acadiens meurent de faim, de typhus, de maladies. En 1758, deux navires font naufrage au large des côtes françaises : près de 400 Acadiens périssent dans les eaux glacées. Certains sont envoyés dans des colonies britanniques hostiles, d’autres en Angleterre, et plusieurs milliers sont expédiés en France, leur « patrie d’origine », qu’ils ne connaissent pas.

La France : un retour amer

À leur arrivée en France, les Acadiens sont dirigés vers La Rochelle, Nantes, Saint-Malo, Belle-Île-en-Mer, ou Bordeaux. Mais loin d’être accueillis comme des compatriotes, ils sont perçus comme des bouches inutiles. Les autorités françaises les relèguent dans des logements insalubres, sans terres, sans avenir. Beaucoup vivent dans la pauvreté extrême, en marginalité, sans retrouver leur dignité ni leur autonomie.

Parmi les Acadiens déportés en France, certains tentent de retourner au Canada après le traité de Paris (1763), mais se heurtent à des refus. D’autres finiront par émigrer vers la Louisiane.

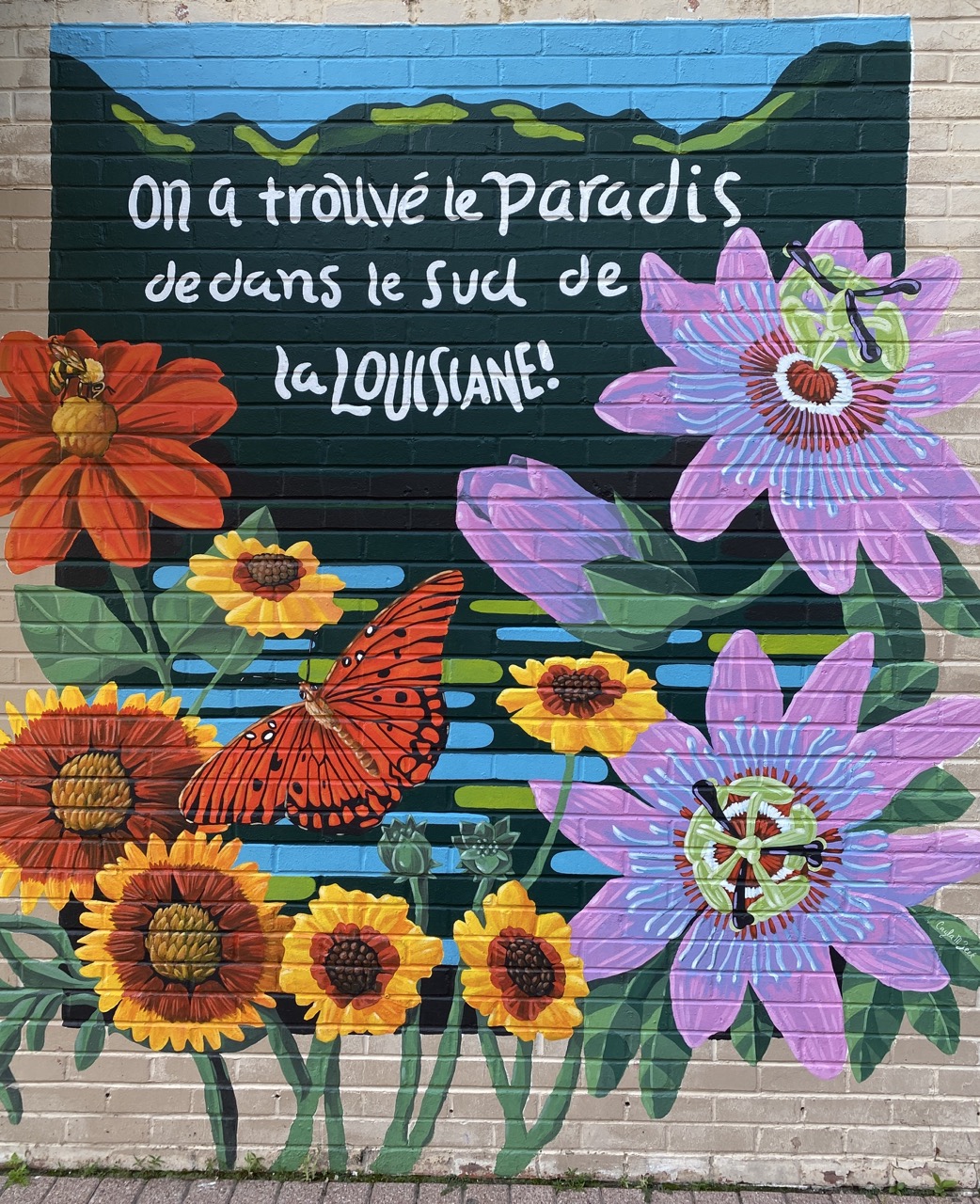

La Louisiane : une Acadie recréée

Ceux qui atteignent la Louisiane, alors encore française jusqu’en 1803, trouvent un accueil plus favorable.

Là, dans les bayous, ils bâtissent des communautés résiliantes, adaptent leur langue, leur cuisine, leur culture. Le mot « acadien » devient « cajun » : ce n’est pas un oubli, c’est une transformation, un acte de survie.

Village reconstitué de Vermillion-Louisiane

Village reconstitué de Vermillion-Louisiane

Leur douleur s’enracine dans une culture vibrante, mais l’exil reste une blessure silencieuse.

Aussi, je vous invite à vous replonger sur mon article daté du 8 avril 2025 sur la Louisiane.

La Gaspésie et la survie par la mer

Au nord, en Gaspésie dans la province du Quebec, des familles acadiennes réussissent à fuir les soldats britanniques. Elles trouvent refuge dans cette péninsule encore sous contrôle français jusqu’en 1763. Elles y vivent de la pêche à la morue, sur les côtes du Saint-Laurent, souvent dans des conditions rudes, mais au moins en paix. C’est là, dans les villages côtiers, que l’on entend encore aujourd’hui les accents acadiens, au milieu des embruns et des quais.

Je vous invite à vous replonger sur mon article daté du 23 juin 2025 sur la découverte de la Gaspésie.

Le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard : cachettes et souvenirs

Dans les forêts du Nouveau-Brunswick, d’autres familles résistent. Elles s’enfoncent dans les bois, vivent cachées avec l’aide des Autochtone Micmacs. C’est là qu’une nouvelle Acadie verra peu à peu le jour, à l’écart du regard britannique, jusqu’à la reconnaissance officielle du peuple acadien au XXe siècle.

Sur l’Île-du-Prince-Édouard, autrefois appelée l’Île Saint-Jean, les Acadiens subissent aussi la déportation, en 1758. Plus de 3 000 personnes sont embarquées de force. Beaucoup meurent en mer. Aujourd’hui, le Musée acadien de Miscouche garde vivante la mémoire de ces familles, à travers objets, archives et témoignages poignants.

Je vous invite à vous replonger sur mon article daté du 7 juillet 2025 sur l’Ile du Prince Édouard.

La Chaussée : le berceau oublié

Il est essentiel de revenir à La Chaussée, dans la Vienne. Ce petit village français est l’un des points de départ de nombreux colons envoyés en Acadie au XVIIe siècle, dans le cadre du projet de peuplement orchestré par les autorités du Poitou et les compagnies coloniales. On y formait les familles avant leur grand départ, on leur apprenait à survivre en terres nouvelles. Trois générations plus tard, leurs descendants devenaient les victimes d’un empire qui les avait oubliés.

Ironie tragique de l’histoire : ces hommes et ces femmes arrachés à l’Amérique, sont revenus là où tout avait commencé, mais dans l’indifférence, la misère, et l’exil intérieur.

Nous apprenons par un Acadien rencontré sur notre route sur l’Ile du Prince Edouard qu’il existe plusieurs lieux de mémoires dédiés à l’histoire des Acadiens à La Chaussé et à Archigny (autre village en Poitou en France). Nous ne manquerons pas d’aller les visiter car ce n’est pas très loin de chez nous et nous compléterons ainsi cet article.

L’Acadie au quotidien : les symboles d’une fierté vivante

A travers notre voyage, nos visites, nous ressentons l’attachement indéfectible des Acadiens à leur culture et à leur histoire. Dans les villages et les régions francophones du Canada, l’Acadie n’est pas qu’un souvenir historique : elle est une présence bien réelle, ancrée dans le quotidien. À travers ses symboles, elle continue de se raconter, de s’affirmer, de renaître.

La Croix de la Déportation

La Croix de la Déportation placée à l’endroit d’où sont partis les Acadiens de la nouvelle Ecosse - C’est ici que les destinées de deux peuples - les Acadiens et les Planters de la Nouvelle-Angleterre se sont croisées.

L’église-souvenir

Construite en 1922 dans le village de Grand Pré, en Nouvelle-Écosse, l’église-souvenir symbolise l’essence du nationalisme acadien et le désir profondément enraciné de commémorer la tragédie de la Déportation.

Évangéline

Chapelle commémorative du site mémorial de Grand Pré-Nouvelle Ecosse

Chapelle commémorative du site mémorial de Grand Pré-Nouvelle Ecosse

Cette statue d’Évangéline est l’héroïne du poème épique de Longfellow Evangéline, publié en 1847.

Statue d’Évangéline

Statue d’Évangéline

La figure d’Évangéline incarne aujourd’hui la douleur du déracinement et la persévérance de l’identité. Elle apparaît dans les monuments, les récits, les pièces de théâtre, rappelant que l’histoire acadienne est faite de pertes, mais aussi d’espoir.

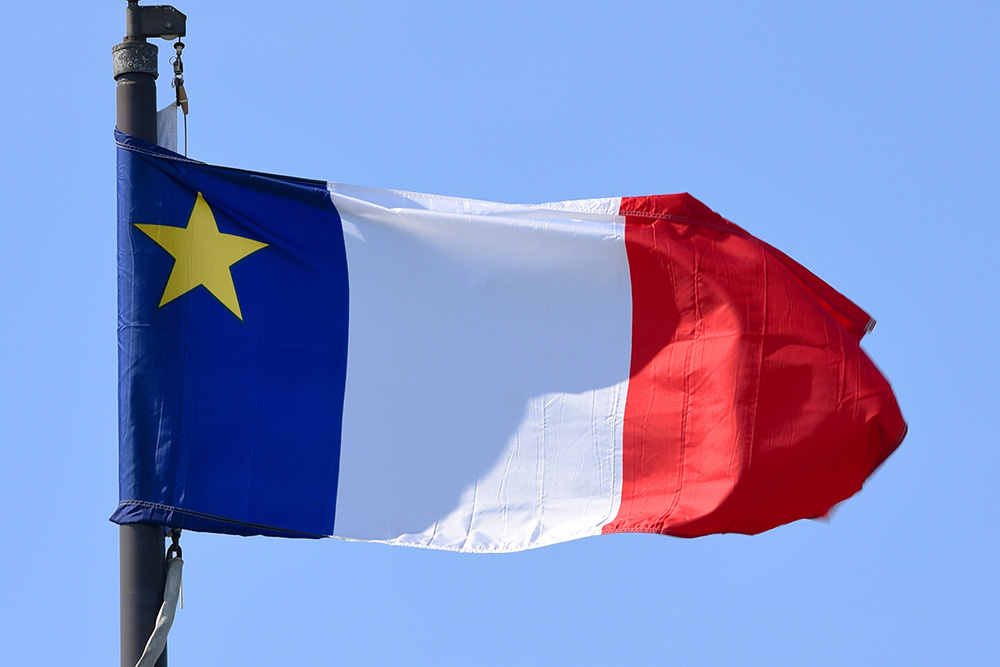

Le drapeau acadien

Le drapeau acadien – bleu, blanc, rouge, surmonté de l’étoile dorée de Marie – flotte fièrement devant de nombreuses maisons, été comme hiver. Dans les jardins, sur les clôtures ou les perrons, il témoigne d’un attachement profond à une culture qui a survécu à l’exil, à la dispersion, à l’oubli.

Ce drapeau Acadien fut officiellement adopté me 15 aout 1884 à Miscouche sur l’ile du Prince Edouard. Voici l’extrait du discours de l’abbé Marcel-François Richard sur le choix du drapeau acadien

« Mais il nous faut avoir un drapeau national qui flotte sur nos têtes aux jours de nos réunions ou célébrations nationales. […] Le drapeau tricolore est le drapeau de la France, dont nous sommes les descendants, et ce drapeau a le droit de flotter par convenance internationale dans l’univers entier. Pour nous, Acadiens, ce drapeau nous dit simplement que nous sommes français et que la France est notre mère patrie, comme le drapeau irlandais rappelle aux Irlandais leur origine et leur patrie. Cependant, je voudrais que l’Acadie eût un drapeau qui lui rappelât non seulement que ses enfants sont français, mais qu’ils sont aussi acadiens. Le drapeau tricolore tel que confectionné serait celui de l’Acadie en y ajoutant dans la partie bleue une étoile aux couleurs papales. L’étoile qui représente l’étoile de Marie, Stella Maris, servira d’écusson dans notre drapeau. »

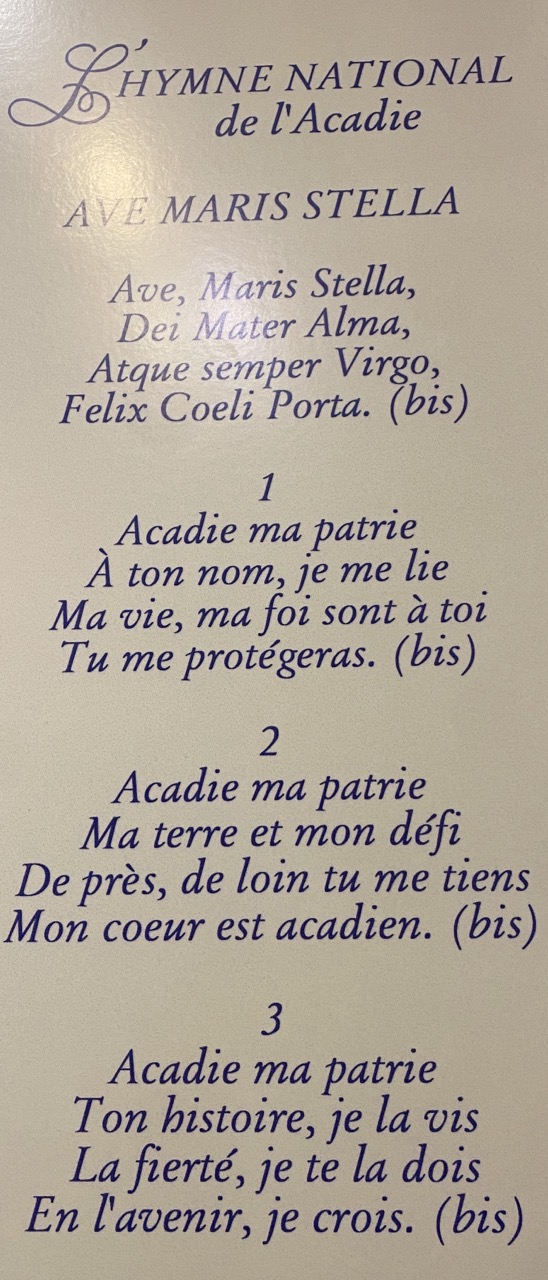

Le cantique religieux

Autre symbole fort : “Ave Maris Stella”, ce cantique religieux chanté depuis des générations. S’il résonne avec force lors des grandes célébrations, il continue aussi de vivre dans les églises locales, les chorales communautaires et la mémoire collective, comme un lien entre passé et présent.

Hymne national de l’Acadie

Hymne national de l’Acadie

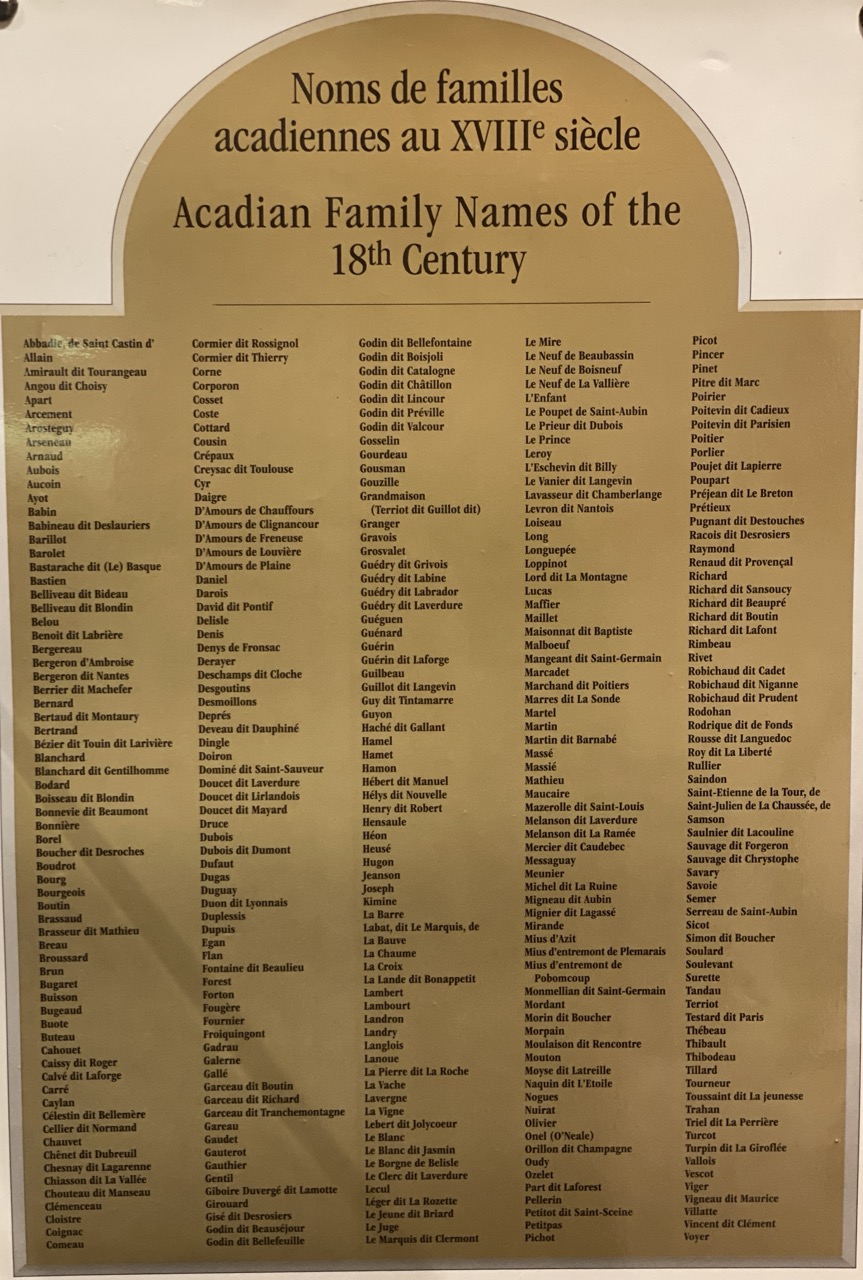

les noms de famille

Et puis il y a ces marques visibles, presque banales, mais profondément significatives : les noms de famille acadiens affichés en grandes lettres sur les boîtes aux lettres – Arsenault, Robichaud, Comeau – ou inscrits sur les plaques d’immatriculation, où le mot “Acadie” est fièrement mis en avant. Autant de signes que l’Acadie est vivante, non pas comme une nostalgie, mais comme une réalité quotidienne.

Chercher le votre…

Chercher le votre…

Ces symboles, loin d’être décoratifs, forment le cœur d’une renaissance. Ils racontent un peuple qui a su traverser l’histoire et qui continue, jour après jour, à faire vivre sa langue, sa culture et sa mémoire.

Conclusion : une mémoire vivante

Le Grand Dérangement a dispersé les Acadiens du Canada à la France, de la Gaspésie à la Louisiane mais jamais il n’a détruit leur langue, leur foi, ni leur culture. Aujourd’hui encore, dans les musiques cajuns, dans les villages de Gaspésie, dans les écoles francophones du Nouveau-Brunswick ( province officiellement bilingue), on entend l’écho de cette histoire. Une histoire d’exil, de survie, mais surtout de résilience.

²²

Les symboles qu’ils ont créés témoignent de leur volonté de ne jamais disparaître. Et chaque 15 août, les Acadiens du monde entier célèbrent, avec fierté et émotion, leur héritage et leur avenir.

On estime aujourd’hui à trois millions le nombre des descendants acadiens éparpillés dans le monde.

A suivre, nos aventures en Nouvelle Ecosse…

Comments